慶應義塾大学が開発した新しい人工組織成形技術の未来

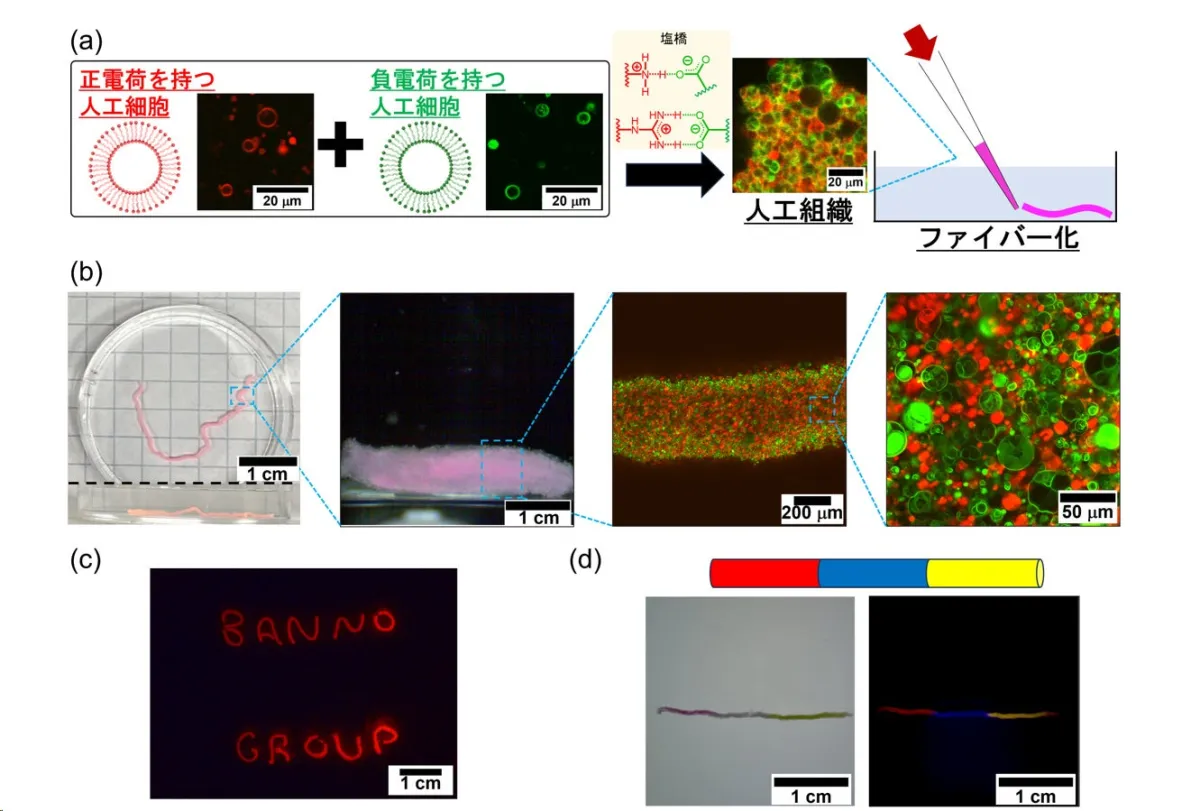

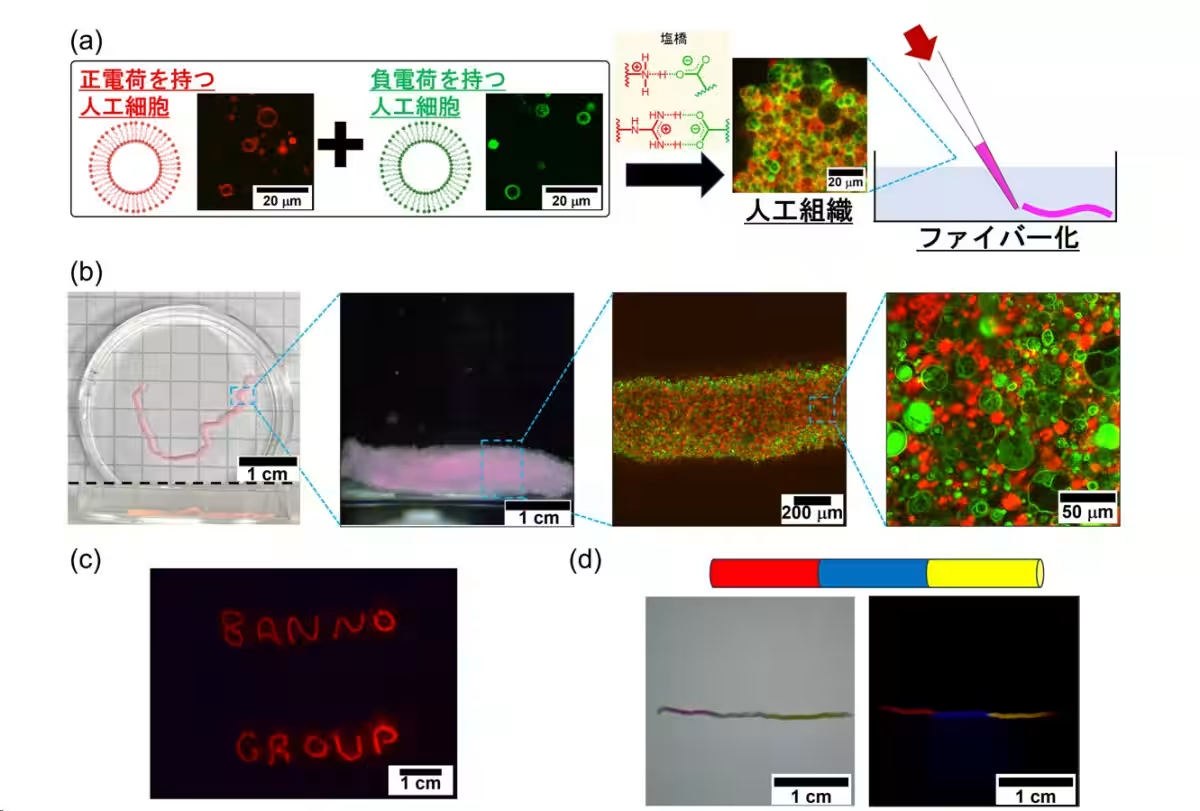

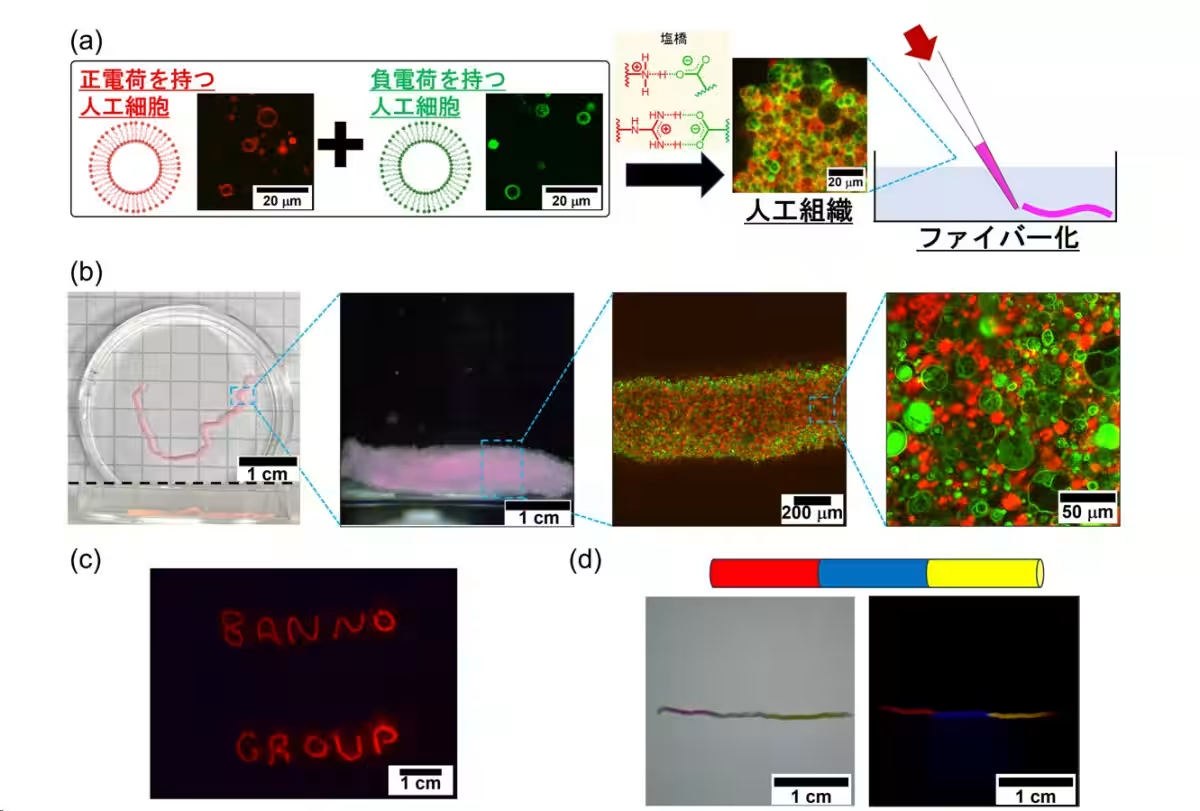

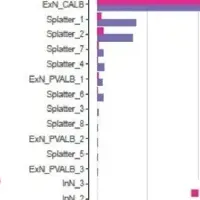

慶應義塾大学大学院の小島知也氏を中心とした研究チームが、人工細胞を複数用いて新たに人工組織をファイバー状に成形する技術を確立しました。この研究には、同大学の朝倉浩一教授、伴野太祐准教授、イタリアのトリエステ大学からピエランジェロ・ゴッボ准教授も参加しています。

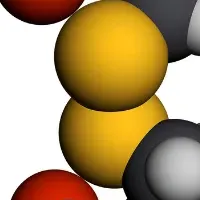

今回の技術革新は、今まで困難とされていた人工組織の形状や配置の制御を可能にしました。人工組織は生体組織と類似した機能を持つため、その制御技術は医療やバイオテクノロジーの分野において重要です。特に、人工組織の動きや内部での化学物質の移動を調整できることは、治療法の革新や新しい医療器具の開発につながる可能性があります。

研究成果は、2025年2月10日に米国の科学雑誌『Advanced Science』に掲載され、多くの注目を集めています。その背景には、医学の進展や再生医療の発展があり、特に人工細胞を利用することで、より細かな制御が求められています。これにより、薬剤の効果的な使用や、傷の治癒を速めるための新しい技術が開発されることが期待されています。

この技術が実用化されることで、患者への治療選択肢が増え、自立した生命の維持や創造的な再生が可能となるでしょう。例えば、特定の痛みを和らげるために設計された人工組織が、個々の患者の体に最適化されていくという未来像が描けます。

今後、慶應義塾大学の研究チームは、この技術をさらに研究し、実用化に向けた試みを続けるとしています。より多くの実証実験や臨床試験が行われれば、この新しい技術の可能性は一層広がるでしょう。

この研究が進展することによって、医療の現場での大きな変革が期待されており、これからの人工細胞や人工組織の進化に乞うご期待です。

今回の技術革新は、今まで困難とされていた人工組織の形状や配置の制御を可能にしました。人工組織は生体組織と類似した機能を持つため、その制御技術は医療やバイオテクノロジーの分野において重要です。特に、人工組織の動きや内部での化学物質の移動を調整できることは、治療法の革新や新しい医療器具の開発につながる可能性があります。

研究成果は、2025年2月10日に米国の科学雑誌『Advanced Science』に掲載され、多くの注目を集めています。その背景には、医学の進展や再生医療の発展があり、特に人工細胞を利用することで、より細かな制御が求められています。これにより、薬剤の効果的な使用や、傷の治癒を速めるための新しい技術が開発されることが期待されています。

この技術が実用化されることで、患者への治療選択肢が増え、自立した生命の維持や創造的な再生が可能となるでしょう。例えば、特定の痛みを和らげるために設計された人工組織が、個々の患者の体に最適化されていくという未来像が描けます。

今後、慶應義塾大学の研究チームは、この技術をさらに研究し、実用化に向けた試みを続けるとしています。より多くの実証実験や臨床試験が行われれば、この新しい技術の可能性は一層広がるでしょう。

この研究が進展することによって、医療の現場での大きな変革が期待されており、これからの人工細胞や人工組織の進化に乞うご期待です。

会社情報

- 会社名

- 慶應義塾

- 住所

- 東京都港区三田2-15-45

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。