ダークマター探索における画期的な成果!宇宙の謎が更に迫る

ダークマター探索における画期的な成果!

最近、東京都立大学大学院の殷文准教授を中心とする研究グループが、南米チリにあるラスカンパナス天文台での新しい実験によって、ダークマターの寿命に関する驚くべき成果を挙げました。この研究は、ダークマターが放出する近赤外線光子を検出することに成功し、わずか4時間の観測で世界最高感度を達成したとのことです。これにより、宇宙の質量の大部分を占める未解明の物質、ダークマターの正体解明に向けて、重要な一歩を踏み出しました。

ダークマターとは?

ダークマターは、宇宙全体の質量の大部分を構成すると考えられていますが、その正体は未だに謎に包まれています。これまでの天文学的な観測によってその存在は確認されているものの、物質の質量や相互作用については100年以上にわたって様々な仮説が提案されてきました。具体的に、アクシオンやホットダークマターが候補として挙げられたこともあり、これらの理論は進化し続けています。

実験の概要

本研究は、東京大学と京都産業大学が開発した近赤外線高分散分光器WINEREDを用いて、特定の質量領域におけるダークマターの崩壊を探るものでした。観測対象として選ばれたのは、ダークマターが高密度に存在するとされる矮小楕円体銀河のLeo VとTucana IIです。約4時間の観測によって、これまでの研究を上回る厳しい下限値が得られました。

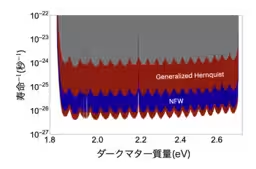

実験の手法と結果

観測では、光学系の安定性を保ちつつ、大気の影響を排除するためのノッディング法が用いられました。また、ドップラー効果を考慮し、異なる相対速度を持つ複数の銀河のデータを効果的に組み合わせて解析しました。その結果、質量が1.8~2.7 eV付近のダークマターが光子2体へ崩壊する場合、寿命は1025-26秒以上であることが分かりました。これは宇宙の年齢138億年の107-8倍に相当し、これまでの上限を大幅に更新するものです。

研究の意義

この成果は、今後のダークマター探索研究において新たな道を切り開いたと考えられます。eVスケールのダークマター探索は技術的に難しいとされていましたが、高分散の赤外線分光器を用いることで新たなアプローチが可能になったことが示されました。今後、複数の銀河を組み合わせた解析が進められることで、ダークマターの正体に一歩近づくことでしょう。

今後の展望

今後、より高感度の観測や新たな分光器の開発、そして各種理論との相乗効果が期待されます。ダークマターの解明は、素粒子物理学、宇宙物理学、天文学の交差領域であり、今後の研究成果がどのように進展するのか注目されます。また、研究に用いられたWINEREDのような高感度分光器は、他の観測機器でも応用可能であるため、この研究の影響は広範に及ぶことでしょう。ダークマターの謎を解き明かすための新たな挑戦が始まっています。

会社情報

- 会社名

- 東京都公立大学法人

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。