千葉大学の研究チームが気象衛星で光合成をリアルタイム監視

光合成活動を宇宙から可視化する新手法

千葉大学国際高等研究基幹と環境リモートセンシング研究センターの山本雄平助教と市井和仁教授らが主導するチームは、気象衛星「ひまわり8号・9号」のデータを活用し、東アジア地域における光合成量を30分ごとに推定する方法を開発しました。この成果によって、植物の“昼寝”現象を含む光合成の動態を正確に把握することが可能となり、異常気象が植物に与える影響を早期に察知するための新たな手段が提供されることになります。

研究の背景

植物の光合成量は陸域生態系の炭素循環や気候変動を理解するための重要な指標です。最近の気候変動に伴う熱波や干ばつといった異常気象において、植物がどのように応答するのかを把握するためには、日を通じた光合成量の変動を捉える必要があります。従来の手法では、人工衛星による観測は数日に一度の頻度に限られており、光合成量の推定は長期的な視点から行われざるを得ませんでした。このため、突然の天候変化に伴う光合成活動の変動を捉えることが難しかったのです。

研究成果の詳細

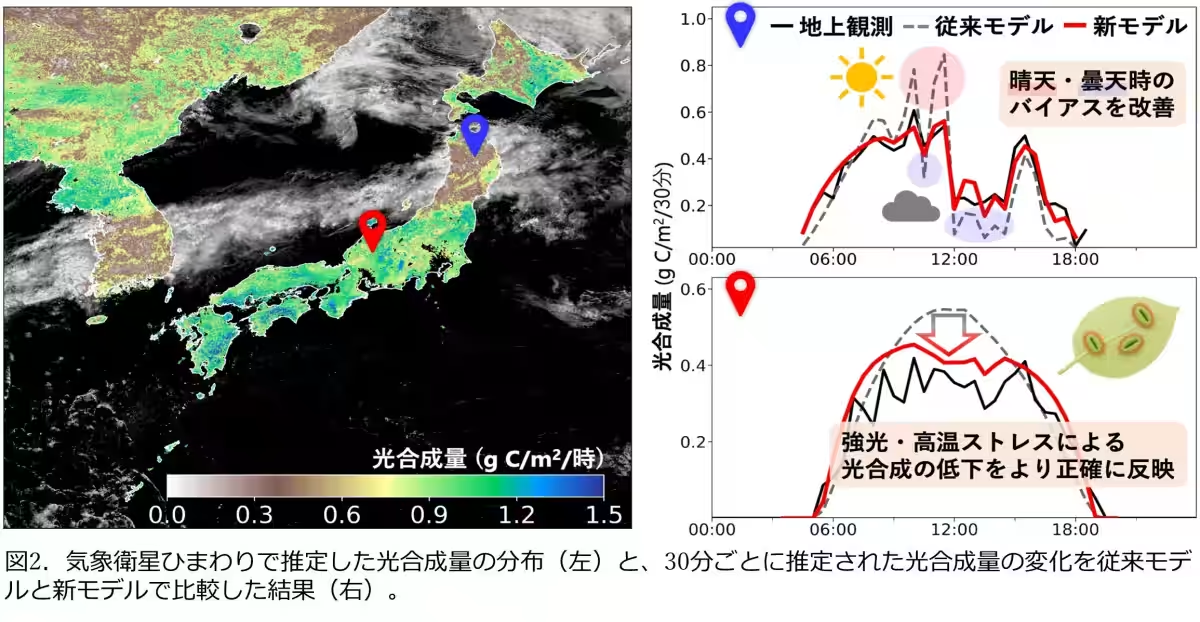

環境リモートセンシング研究センターのチームは、静止軌道で運用される「ひまわり8号・9号」を利用して、光合成量を30分間隔で推定する新手法に焦点を当てました。これにより、光合成に必要な日射量を高解像度で観測し、従来の手法よりも高精度で光合成活動を捉えることができるようになります。

この新たなアプローチでは、以下の要素に重点を置いています:

1. 光の吸収量の変化:森林は、太陽から直接届く「直達光」だけでなく、大気中の微粒子による「散乱光」も効果的に利用します。モデルでは、これら光の種類ごとの吸収効率を考慮して推定を行っています。

2. 照度による光合成効率の変化:光の強さが弱いときには効率よく光合成を行いますが、強くなると頭打ちになります。このため、光の強さに応じた光合成反応を非線形モデルで捉えることが重要です。

3. 高温によるストレス:猛暑時の高温や乾燥によって植物が受けるストレスもモデルに組み込むことで、光合成の在り方をより正確に評価します。これにより、特に異常気象の影響が現れやすい日内スケールから、気候変動が影響を及ぼす年スケールまでを繋げる解析が可能になります。

これらの新手法を活用したモデルが、韓国と日本に設置されたフラックスタワーのデータを用いて検証され、従来モデルに比べて光合成量の推定精度が向上しました。特に、異常気象の影響を強く受ける日内の光合成量を正確に捉えることができるようになり、これにより植物活動の最新情報をタイムリーに得ることが期待されています。

今後の展望

この新たな推定手法は、異常気象による植物のストレスをリアルタイムで把握する上で非常に重要です。しかし、光合成そのものを衛星から直接測定することはできませんので、地上で得られるデータとの整合性を保ちつつモデルの調整を進めていく必要があります。そのため、今後はより多くの観測プラットフォームを用いてデータを集め、アジアおよびオセアニア地域全体をカバーする高頻度光合成量データセットの構築が目指されます。

この画期的な研究により、農業や林業におけるリスク管理、異常気象時の被害の早期検出、気候変動に関する長期的な炭素収支の評価が進むことになるでしょう。研究チームの今後の活動に期待が寄せられます。

会社情報

- 会社名

- 国立大学法人千葉大学

- 住所

- 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

- 電話番号

- 043-251-1111

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。