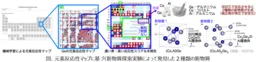

機械学習で開発された元素反応性マップが新物質探索を加速

新素材開発の新時代が訪れる

近年の科学技術の進歩により、新物質の発見が加速していますが、その開発は依然として困難を伴います。特に無機物質の合成には、数多くの元素の組み合わせを試みる必要があり、過去のデータに基づいた予測が重要です。そんな中、東京大学や産業技術総合研究所、東北大学、京都工芸繊維大学などの共同研究チームが画期的な「元素反応性マップ」を開発しました。

元素反応性マップとは?

このマップは、既知の無機化合物データをもとに、実験室で利用可能な80の元素について、3種類の元素の組み合わせの反応可能性を示しています。これにより、研究者は新しい素材の合成が期待できる組み合わせを効率的に選定できるようになりました。具体的には、85,320通りの組み合わせの中から3,000以上の有望な組み合わせが提案され、これを地図で可視化しました。

研究の背景と課題

従来、無機物質の合成は非常に多くの試行錯誤を伴うプロセスでした。未知の組み合わせや反応の可能性を探るためには、過去に試されたが反応しなかっただけの組み合わせを排除するための方法が求められていました。新物質が合成され、その物質が特異な物性を持てば、産業界での利用にも期待が寄せられるのです。

成果の具体例

今回開発されたマップは、インタラクティブなWebシステムとして公開されており、研究者が簡単にアクセスし、利用できます。実際にこのマップを用いて、磁気スキルミオンや熱電材料として注目されているB20構造合金であるCo(Al,Ge)など、数十種類の新物質を見出すことに成功しました。

特に反応性スコアを用いた分析では、高い反応性スコア(0.95以上)を示す組み合わせが、既存の化合物を17倍の確率で見つけることを示しました。これは、このマップが科学研究における貴重なツールであることを示唆しています。

新物質発見の道を開く

この新たな研究成果は、元素の組み合わせの可能性を広げ、今後の新しい物質の発見に繋がる大きな一歩となることでしょう。その結果、私たちの生活に役立つ新素材の開発が進むことが期待されています。無限の可能性を秘めたこのマップが、今後どのように研究者たちに利用されるのか、大いに注目されます。

会社情報

- 会社名

- 産総研

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。