遊佐町での食育プロジェクトが未来の農業を育む

遊佐町での食育プロジェクトが未来の農業を育む

山形県の遊佐町において、地域の農作物を学び、実際に味わう「学校給食ゆざごっつおの日学習会」が開催されました。このプロジェクトは、遊佐町の合併70周年を記念して行われ、地元の小学5年生78名が参加しました。生活クラブ事業連合生活協同組合連合会からも協力者が参加し、オンラインでつながることによって、生産者と消費者の関係を深める授業が展開されました。

この活動は、遊佐町の農業について深く理解し、食文化を未来へつなげることを目的としています。「地域農業と日本の食料を守る」という理念のもと、遊佐町と生活クラブ、庄内みどり農協が協力し、この授業の内容を共同で設計しました。地元の農業生産者が教える授業では、農業の重要性や、その背景にある思いが伝えられ、子どもたちが地域の食材への理解を深める機会となりました。

授業は、JA庄内みどり遊佐町の生産者たちが児童に問いかける形で始まりました。多くの子どもが家族に農業に従事する者がいないことを知り、農業をどう捉えているのかが浮き彫りになりました。生産者たちは、農業が持つ環境保護の側面や、生活を支える大切な仕事であることを説明し、児童たちの理解を促しました。

さらに、遊佐町の特産物「遊YOU米」についても説明され、環境に配慮した生産方法の重要性が強調されました。遊佐町では、飼料用米を活用した循環型農業が行われており、その方法や効果についても紹介されました。この話を聞いた児童たちは、その仕組みに驚きを隠せず、積極的に質問を投げかけました。

質疑応答では、児童たちが農業に対する興味を示し、様々な疑問を持ち寄りました。例えば、豚が食べる米が人間も食べられるか、循環型農業の利点は何か、様々な問題が浮かび上がりました。この対話を通じて、彼らは農業の複雑さや魅力をより深く理解することができました。

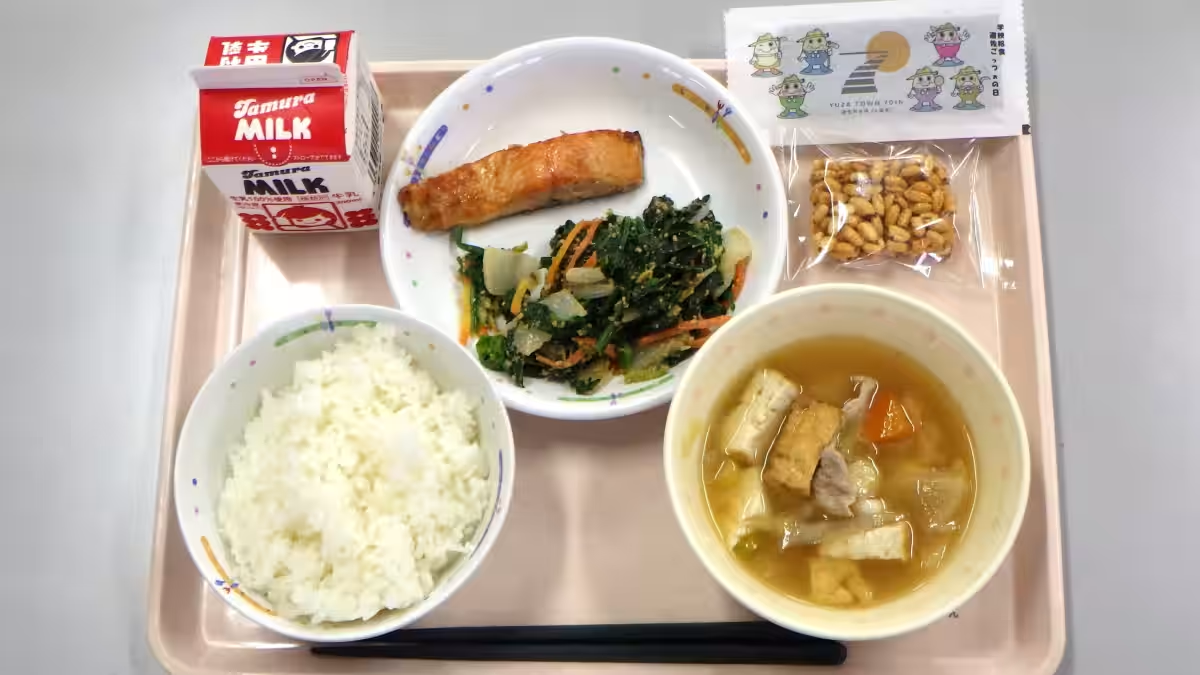

授業の終わりには、地元の食材をふんだんに使用した特別な給食が提供されました。遊佐で作られた「遊YOU米」や、遊佐産のさまざまな野菜を用いた料理が並び、児童たちは美味しい給食を味わいました。生産者たちも一緒に給食を楽しみながら、未来の農業への期待を寄せました。

最後に、遊佐町教育委員会の池田美海さんは、「このような活動は一回限りではなく、引き続き行っていきたい」と話しました。これを機に、遊佐町の豊かな農業理解がさらに深まり、子どもたちの未来にいい影響をもたらすことを期待しています。子どもたちが地元の農業や食文化に関心を持つことで、次世代の農業を守る担い手として育っていくことが目指されています。

このプロジェクトを通じて、遊佐町の児童たちは地元の農業の価値に気づき、自分たちの産地を大切に思うようになったことでしょう。生活クラブは今後も、このような活動を通じて地域とのつながりを強め、日本の食料自給率向上にも寄与していく考えです。

会社情報

- 会社名

- 生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

- 住所

- 東京都新宿区新宿6-24-20KDX新宿6丁目ビル 5階(代表・総務部)

- 電話番号

- 03-5285-1771

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。