新たな化学物質リスク評価法「epi-TK試験」の開発とその意義

新たな化学物質リスク評価法「epi-TK試験」の開発とその意義

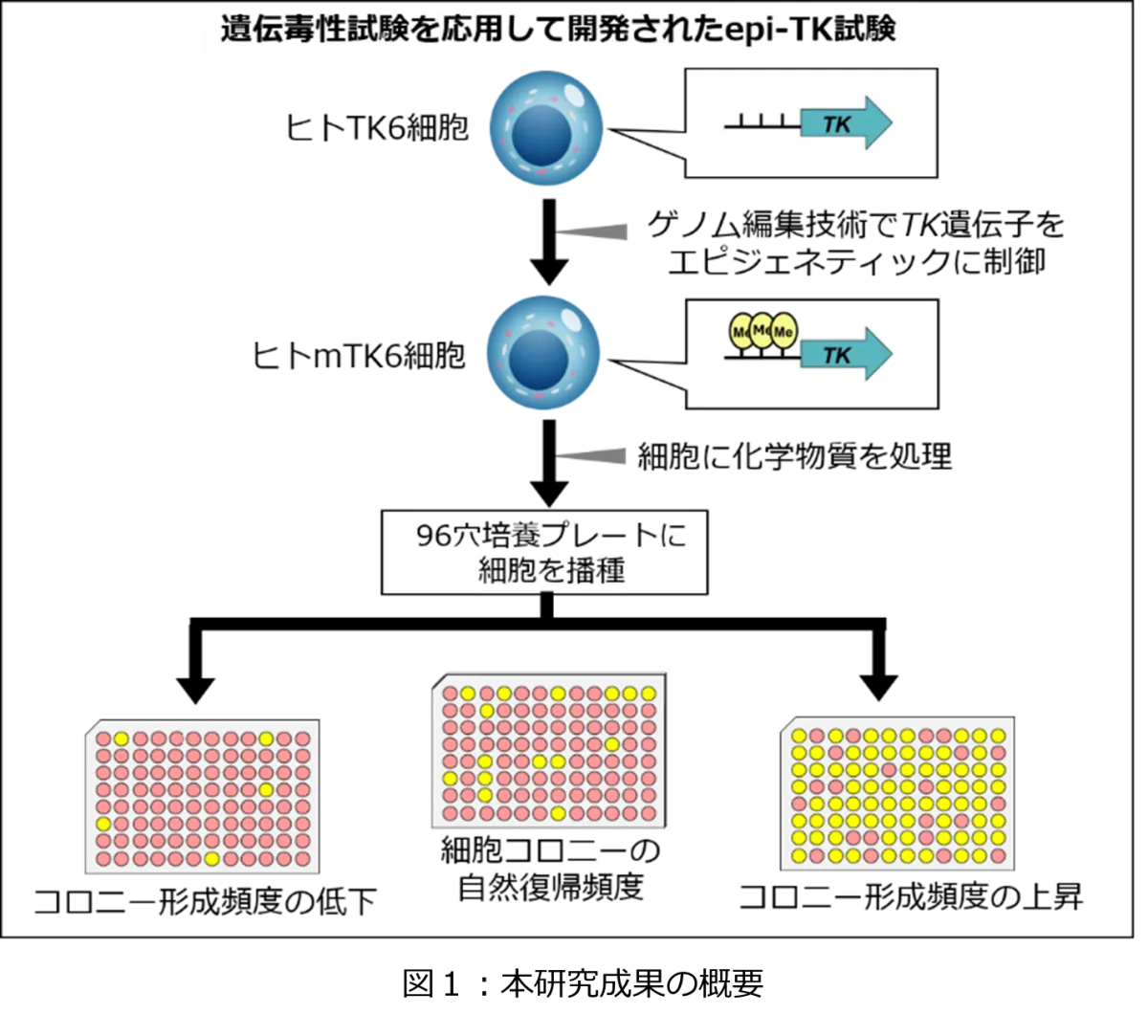

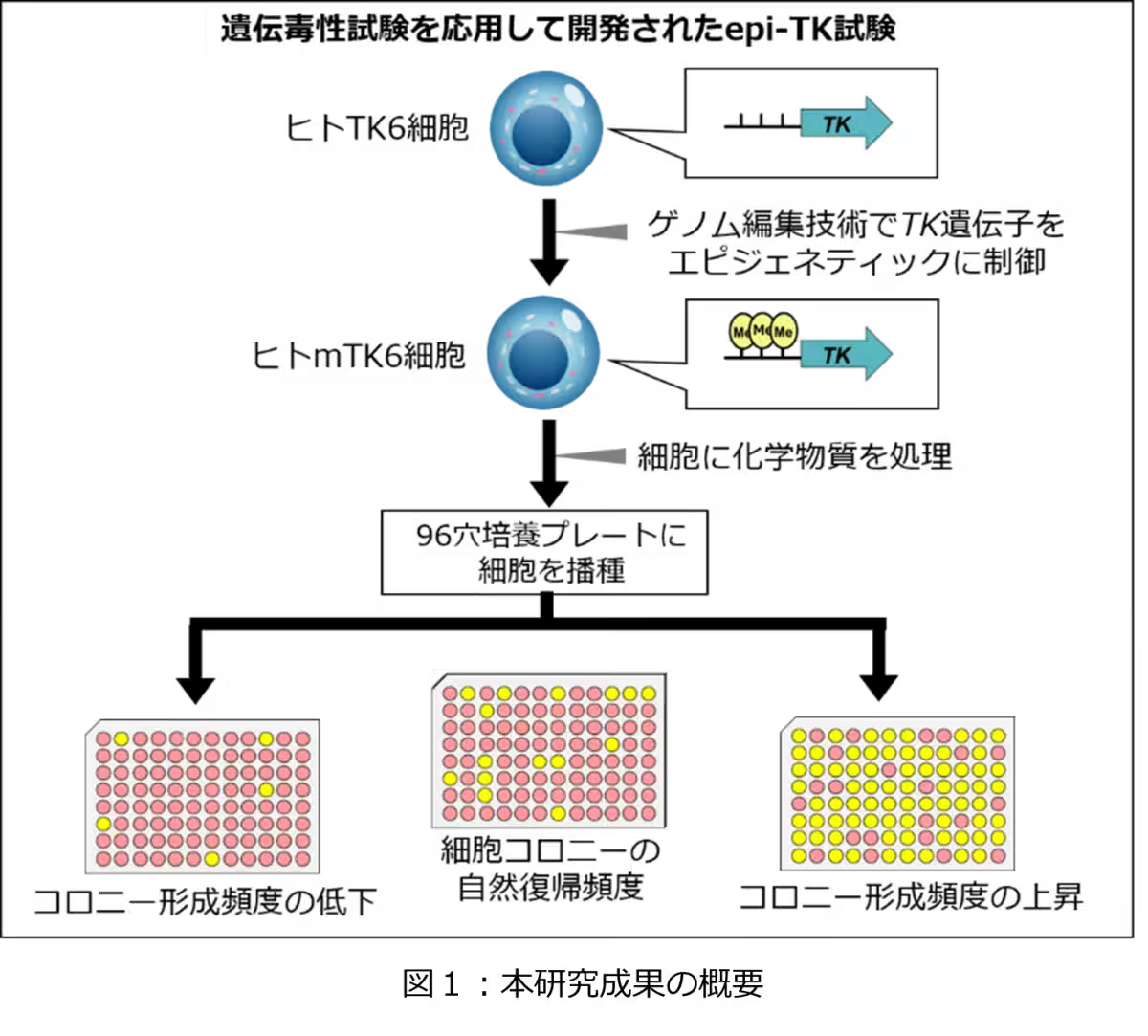

千葉大学大学院理学研究院の佐々彰准教授らが、国立医薬品食品衛生研究所と共同で、化学物質が細胞に与えるエピジェネティック(遺伝子発現に影響を与える作用)な影響を評価する新たな試験法「epi-TK試験」を開発しました。この試験法の見所は、OECD(経済協力開発機構)の遺伝毒性試験を基にしており、高価な機器や特殊な技術を必要とせず、手軽に定量的な評価ができる点です。

研究の背景

遺伝毒性物質とは、DNAに突然変異を引き起こす化学物質を指し、そのリスク評価はOECDの試験ガイドラインに則って行われます。しかし、近年、DNAの塩基配列に直接変化を及ぼさなくとも、エピジェネティックな作用を通じて遺伝子の機能に変化をもたらす化学物質が増えてきていることが注目されています。これまで、エピジェネティックな影響を測定する手法は代替的な技術を要し、コストが高く、複雑な解析が必要でした。そこで、より簡単で定量的な評価をT求められていました。

epi-TK試験の概要

「epi-TK試験」は、これまで捉えにくかった化学物質のエピジェネティックな影響を簡便かつ定量的に測定するために開発されました。この試験法は、ヒトリンパ芽球細胞株TK6を利用して行われ、TK遺伝子の突然変異を検出することが基本的な方法です。

新たに樹立した細胞株「mTK6」では、エピジェネティックな変化がTK遺伝子の表現型に反映され、コロニー形成に影響を与えることが示されています。例えば、DNAメチル化が阻害されればTK遺伝子の活性が上昇し、細胞のコロニー形成頻度が増加します。一方、DNAメチル化の促進やヒストン修飾の変化により、TK遺伝子が不活性化されると、コロニー形成が減少します。

この手法を用いることで、5-アザ-2'-デオキシシチジンやGSK-3484862などのDNAメチル化阻害剤による効果を正確に数値化し、さらに、発がん物質TPAがヒストン修飾のH3K27Acを低下させる作用を明らかにしました。

今後の展望

「epi-TK試験」の導入によって、化学物質のリスク評価がより詳細で信頼できるものになる期待があります。今後は、この試験を利用した発がんリスクが高い化学物質のスクリーニングや、安全性評価の精度の向上を図ることが目指されます。

用語解説

本研究に関連する用語として、エピジェネティクス、OECD、遺伝毒性試験、DNAメチル化、ヒストン修飾などがあります。これらの用語は、化学物質の影響を理解する上で重要です。

研究のサポート

本研究は、厚生労働科学研究費、科学研究費助成事業、消費者庁などの支援を受けて実施されました。成果は、Scientific Reports誌に掲載され、多くの研究者に注目を集めています。

この試験法は、化学物質がもたらすリスクを丁寧に評価するための新しい方向性を示すものとなっています。

会社情報

- 会社名

- 国立大学法人千葉大学

- 住所

- 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

- 電話番号

- 043-251-1111

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。