エアロゾル観測データから気候変動の影響を検出 ― 中国からの越境大気汚染経路の変化を明らかに ―

エアロゾル観測データから気候変動の影響を検出 ― 中国からの越境大気汚染経路の変化を明らかに ―

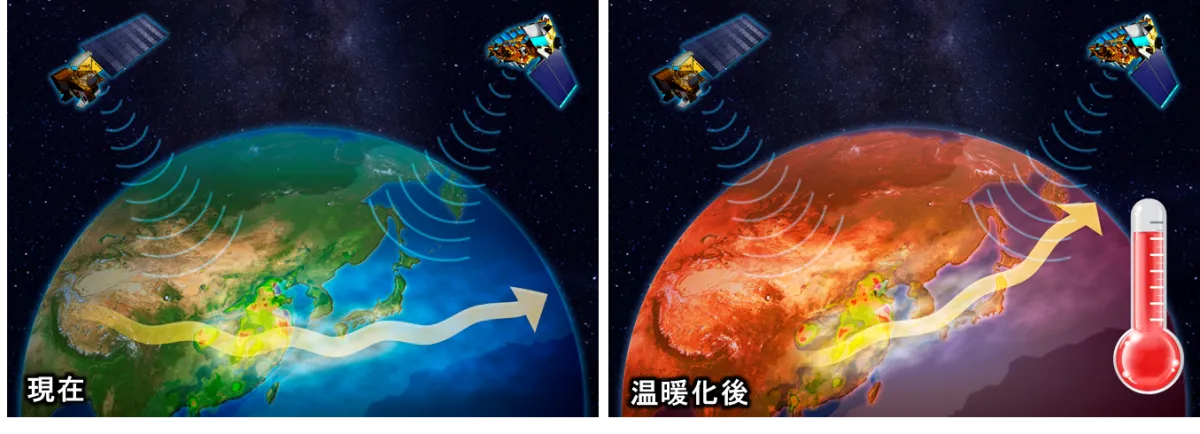

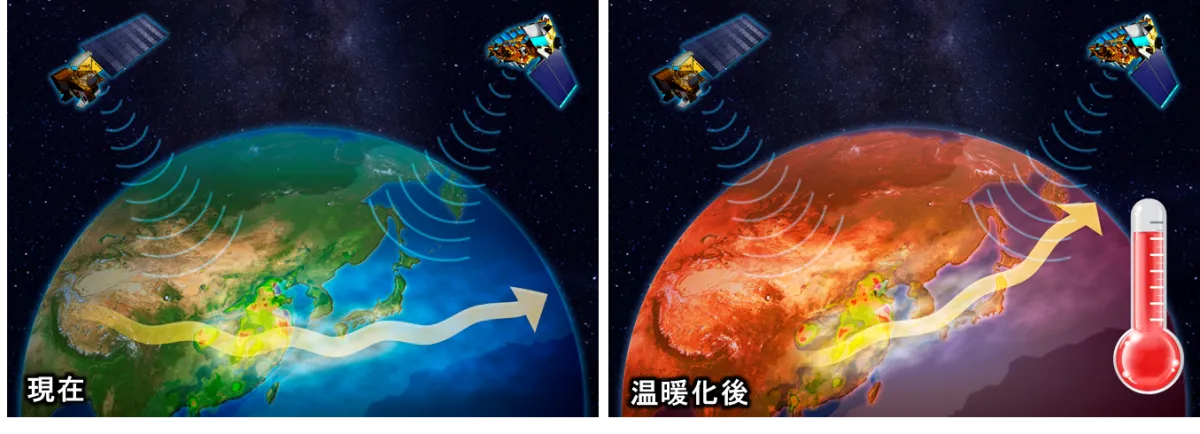

地球温暖化による気候変動は、人類の存続可能性を脅かす深刻な問題として世界中で認識されています。その影響は、温帯低気圧の経路や降水領域のシフト、気候ゾーンの極側への移動など、様々な形で現れています。

千葉大学大学院融合理工学府博士後期課程3年の蔡穎氏と千葉大学環境リモートセンシング研究センター(CEReS)の入江仁士教授らの研究グループは、気候変動の影響をいち早く検出するために、エアロゾルをトレーサーとして利用する新たな手法を開発しました。

エアロゾルは、微小粒子状物質(PM2.5)など、大気中に浮遊する微粒子の総称です。人々の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、太陽光を吸収・散乱したり、雲の性質を変化させたりすることで地球の気候にも影響を与えます。

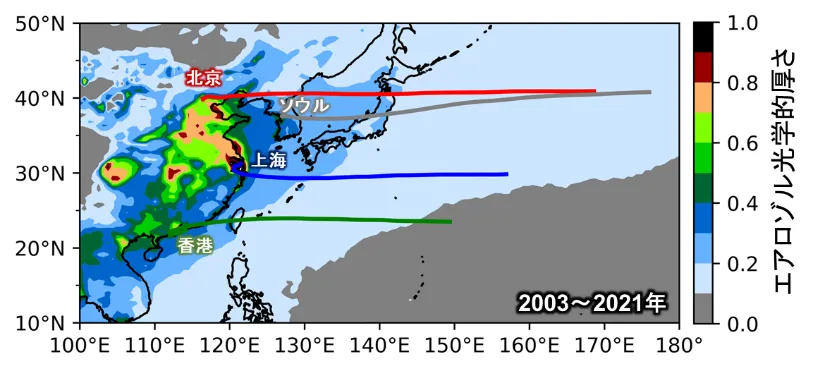

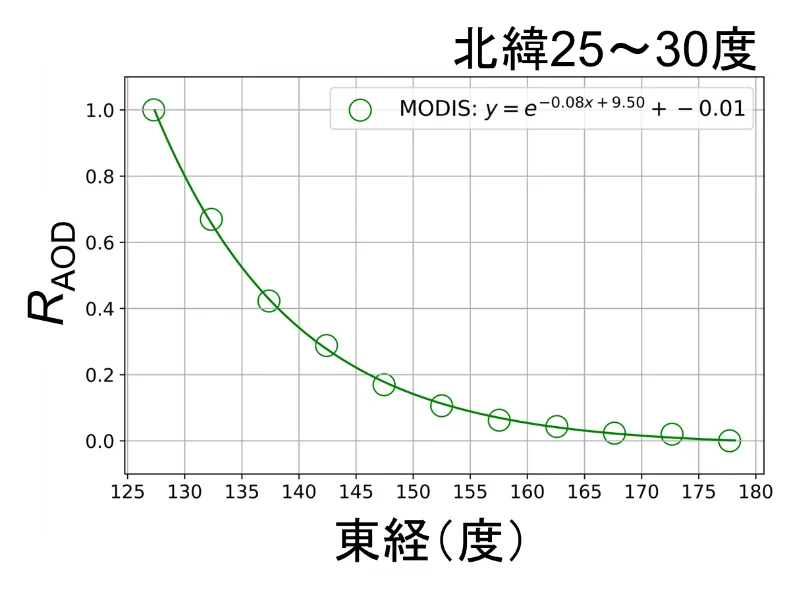

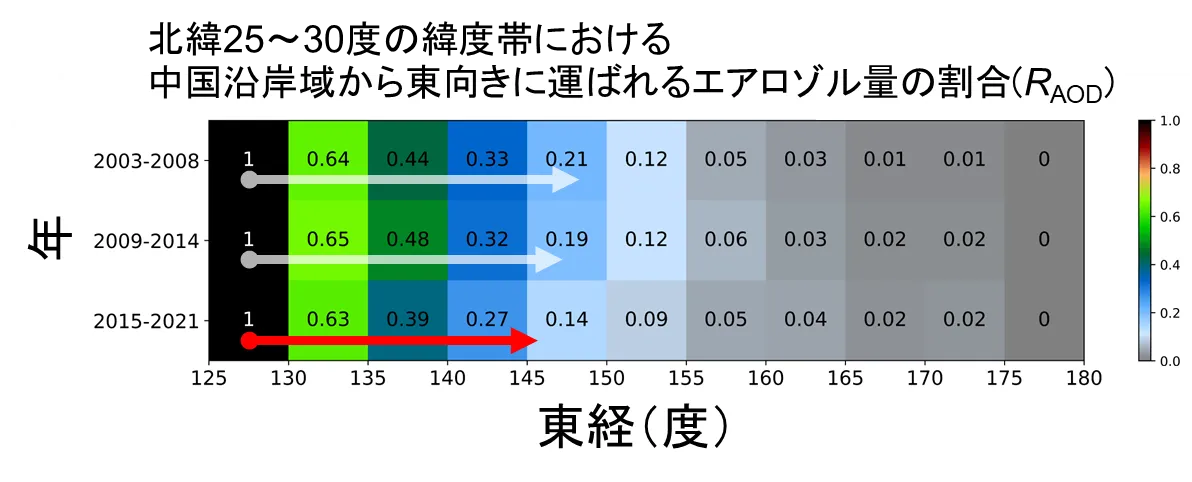

本研究では、エアロゾルが気候に及ぼす影響とは異なる観点から、エアロゾルを大気輸送場の変化を捉える指標として活用しました。具体的には、2003年から2021年にかけての19年間の衛星観測データ(MODIS)を解析し、中国からの越境大気汚染経路の変化を調べました。

解析の結果、地球温暖化に伴い、中国沿岸域から真東に運ばれる越境大気汚染の距離が短くなる傾向が見られました。これは、大気輸送経路が北にわずかにシフトしたことを示唆しています。

この研究は、エアロゾルをトレーサーとして利用することで、気候変動による大気輸送場の変化を検出できることを実証しました。今後、人工衛星による長期的な地球観測を継続することで、より正確な気候変動の検出と予測が可能になると期待されています。

人工衛星による地球観測の重要性

気候変動の影響を正確に把握し、適切な対策を講じるためには、長期的な地球観測が不可欠です。人工衛星は、地球全体を網羅したデータを取得できるため、気候変動の監視に役立つ重要なツールです。

本研究では、人工衛星データを用いることで、気候変動による大気輸送場の変化を検出することに成功しました。しかし、さらに長期的な観測データが必要であり、日本の主要な地球観測衛星(GCOMシリーズ、GOSATシリーズ、ひまわりシリーズ、ALOSシリーズなど)による継続的な観測が求められます。

将来展望

本研究は、気候変動の影響を検出するための新しい手法を開発し、その有効性を示しました。今後は、数値シミュレーションやデータサイエンスといった手法を組み合わせることで、より精度の高い気候変動予測を目指します。

地球規模で進行する気候変動は、人類共通の課題です。本研究成果を活かし、持続可能な地球環境の実現に向けて、国際的な協力体制を強化していくことが重要です。

会社情報

- 会社名

- 国立大学法人千葉大学

- 住所

- 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

- 電話番号

- 043-251-1111

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。