京都大学が開発したミリ波帯ローカル5Gシステムの革新技術とは

京都大学が革新するミリ波帯ローカル5Gシステム

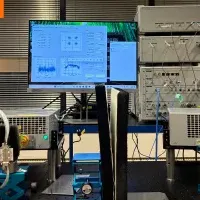

近年、通信の進化に伴い、5Gの実用性が注目を集めていますが、特に地元企業や自治体が限定されたエリアでの利用に向けたローカル5Gシステムの開発が進んでいます。その中でも、国立大学法人 京都大学大学院情報学研究科の原田博司教授の研究グループは、ミリ波帯(28GHz帯)を用いたローカル5Gソフトウェア無線システムを開発しました。オープンソースと呼ばれる柔軟なソフトウェアを利用し、アンテナビームの方向をソフトウェアで制御することで、さらなる進化を目指しています。

ミリ波帯ローカル5Gの特長と課題

ローカル5Gは、携帯電話事業者以外のさまざまな主体が自営系無線通信システムとして利用可能な点が魅力です。特に28GHz帯を使用したミリ波帯ローカル5Gシステムは、広帯域幅を生かした超高速大容量通信と低遅延、さらに同時接続数の大幅な増加が期待されています。しかし、6GHz帯のsub-6と比較すると、ミリ波帯は伝送距離が短いという制約を抱えています。この課題を解決するために、アンテナアレイを用いたビーム制御が必須となります。

開発の核心

京都大学の研究チームは、以下の4つのポイントを中心にミリ波帯ローカル5Gシステムの研究と開発を進めています。

1. オープンソースソフトウェアの活用:汎用PC内に5G NR基地局のベースバンド処理機能やコアネットワーク機能を組み込み、このPCを28GHz帯信号に変換するシステムを開発しました。

2. ビーム指向性の制御:5Gシステムが決定するタイミングに応じて、アンテナビームの指向性をソフトウェアで自在に操る機能を新設しました。

3. 帯域外漏洩電力の抑制:UTW-OFDM方式を用いることで、周波数利用の高密度化を実現し、信号劣化を防ぎました。

4. 実用化の運用:コアネットワークと端末を繋いだことにより、独立してビーム方向を調整し、データ伝送が成功しました。

今後の展望

OAI (OpenAirInterface) software Allianceから供給されるオープンソースをミリ波NR無線機の開発に利用したのも、この進展の一因です。4x4の16素子からなるTMYTEK社のBBoxを用い、可動範囲を±45度に制御できるアンテナを導入しました。これにより、オフィスや工場などの屋内環境、さらには車両とあらゆるものを接続するV2X(Vehicle-to-everything)などの屋外環境においてもローカル5Gを実現可能となります。

今後はミリ波帯ローカル5Gシステムの普及を促進するため、小型の無線基地局やコアネットワークの整備も続けていく必要があります。これにより、ユーザーがより自由にアンテナ指向性を制御できる5Gシステムと連携できる環境が整うことが期待されます。

詳しい情報はこちらをご覧ください。

会社情報

- 会社名

- 京都大学 原田研究室

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。