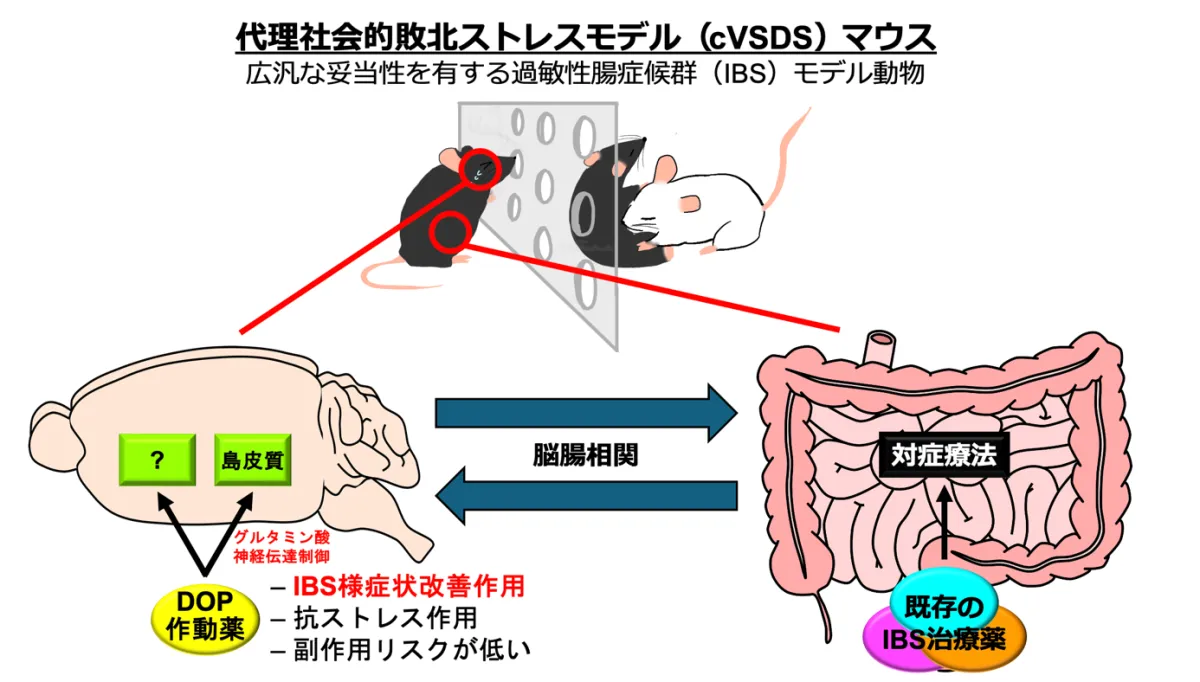

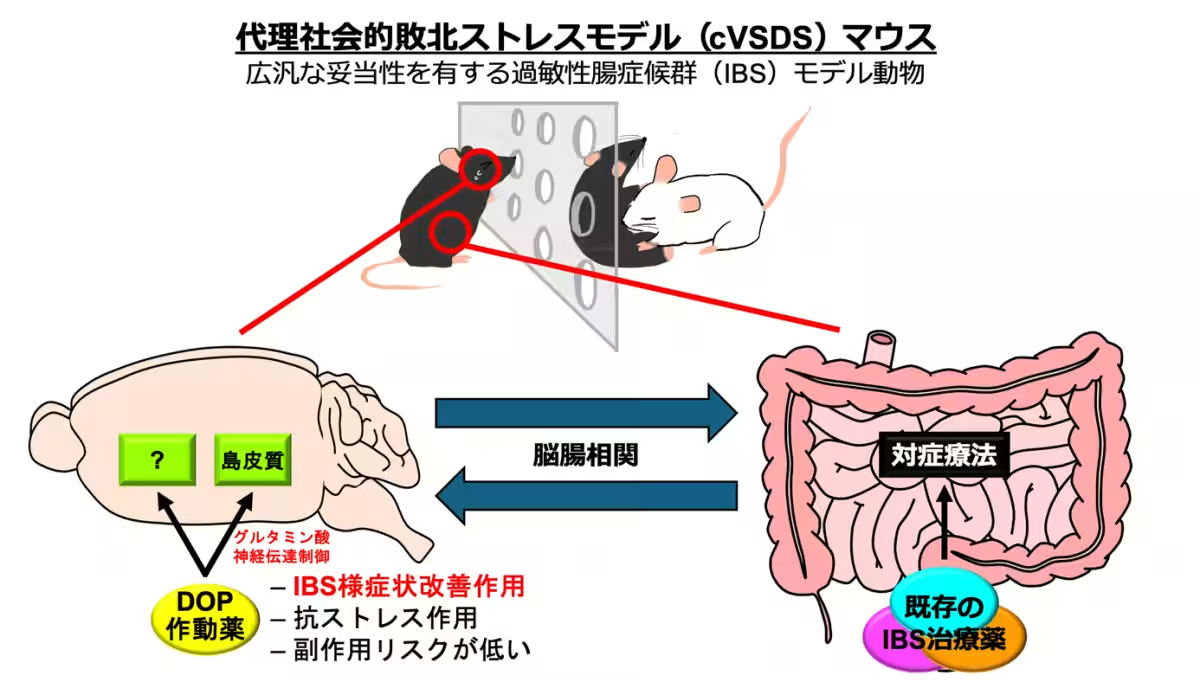

脳の機能に着目した過敏性腸症候群新薬の可能性を探る

過敏性腸症候群(IBS)の現状

過敏性腸症候群(IBS)は、器質的な異常がないにもかかわらず、頻繁に下痢や便秘、腹痛などの不快な消化器症状が現れる疾患です。全世界で10人に1人がこの病に悩まされていると言われており、患者の生活の質(QOL)にも多大な影響を与えています。とはいえ、現行の治療法はあくまで症状を緩和するためのものであり、真の原因に迫る根本的な治療法は確立されていません。これは、IBSの発症メカニズムが未解明であることに起因しますが、特に心理的ストレスが大きな因子と考えられています。

新薬の開発背景

東京理科大学の研究チームは、このような背景の中で、オピオイドδ受容体作動薬に着目し、新しい治療薬としての可能性を探求してきました。この薬剤は、内臓機能を調整する大脳の島皮質という部位に作用し、ここが腸の状態にも大きな影響を与えることがわかってきました。特に、山田教授らのチームは、ストレスが腸の活動にどのように作用するのかを理解し、感情やストレス管理に役立つ科学的メカニズムを解明することを目指しています。

オピオイドδ受容体作動薬の作用メカニズム

今回の研究では、オピオイドδ受容体作動薬が情動的ストレスによって過敏性腸症候群様の症状が現れるマウスモデルを用いてその効果を検証しました。実験の結果、オピオイドδ受容体作動薬を投与した際に、腸の機能が改善されることが観察され、従来の薬剤と異なり、即効性があり副作用も少ない可能性が示されました。特に重要なのは、この薬剤が内臓機能をコントロールする中枢神経系に直接作用することで、症状の改善に寄与しているという点です。

研究結果の意義

研究チームの発表によると、オピオイドδ受容体作動薬は、マウスにおいてストレス関連の過敏性腸症候群の症状を緩和する効果が確認されました。この成果は、今後のIBS治療の新たな戦略を提供するものであると共に、心理的ストレスや身体的な痛みとの関連性を解明する手助けにもなるでしょう。

脳腸相関と今後の展望

また、腸の運動や反応性と脳の島皮質との関係、すなわち「脳腸相関」に関する新たな知見が得られたことで、今後の研究がさらに進展することが期待されます。オピオイドδ受容体作動薬により、IBS患者の満足度が向上し、より多くの人々が健康な生活を取り戻す日も近いかもしれません。これは心身の両面から、今後の治療法の進化につながることでしょう。

まとめ

本研究は画期的な進展を示しており、オピオイドδ受容体がIBSの治療において新しい治療ターゲットとなる可能性を示唆しています。今後の医療現場での応用に向けて、一層の研究と臨床試験が望まれます。

これらの研究結果は2024年12月に「British Journal of Pharmacology」で発表され、注目されています。過敏性腸症候群で悩む多くの患者に恩恵がもたらされる日を心待ちにしています。

会社情報

- 会社名

- 学校法人東京理科大学

- 住所

- 東京都新宿区神楽坂1-3

- 電話番号

- 03-3260-4271

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。