生きた細胞膜をナノ材料にコーティングする革新技術の誕生

生きた細胞膜をナノ材料にコーティングする革新技術の誕生

京都大学の研究チームが、これまでの常識を覆す新しい技術を開発しました。生きた細胞にナノ粒子を通過させ、その表面に生細胞由来の生体膜を効率的にコーティングすることに成功したのです。この技術はドラッグデリバリーシステムやセラノスティクスにおける新たな基盤技術として期待されています。

1. 技術開発の背景

近年、人工的なナノ材料は創薬や診断、治療において重要な役割を果たすことが期待されていますが、体内に導入した際の免疫反応や副作用が大きな課題です。私たちの体内にはエクソソームなどの生体ナノ粒子が存在し、これが細胞間のコミュニケーションを促進しています。これらの生体ナノ粒子は生体膜に包まれた構造を持っており、高い生体適合性と免疫回避能力を発揮します。これらの特性を活かして、人工ナノ材料にも同様の機能を持たせることが目指されました。

2. 研究手法と成果

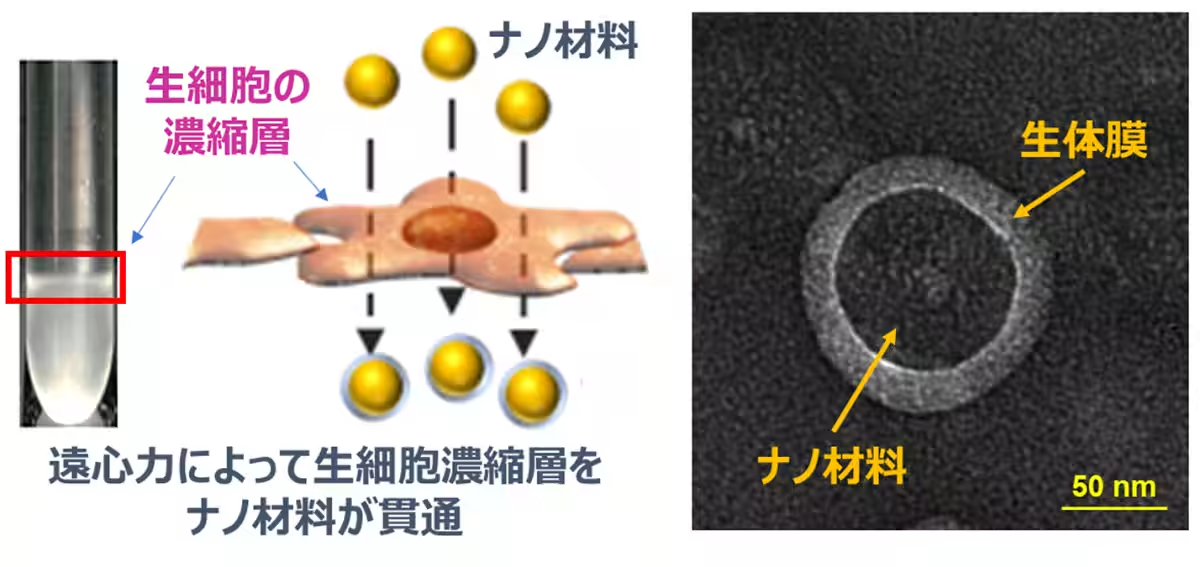

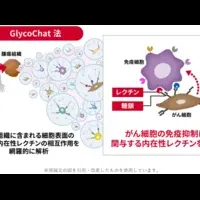

研究チームは、ナノ材料に細胞由来の生体膜をコーティングするための「生体膜コーティング法」を採用しました。従来の方法では、細胞を破壊して膜成分を抽出するため、膜構造が損なわれていましたが、チームはナノ材料を生きた細胞の濃縮層に直接通過させるシンプルなアプローチを取ることで、この問題を解決しました。この方法によって、生体膜の特性をそのまま保持しつつナノ材料にコーティングすることが可能となりました。

さらに、コーティングされたナノ粒子に含まれるタンパク質が元の生細胞由来であることを確認するために、ナノフロー液体クロマトグラフィー法が用いられました。この結果、特定の細胞へのターゲティング能力を獲得し、免疫系による排除を効果的に回避できることが示されました。特にマクロファージ由来の生体膜でコーティングされたナノ材料は、マクロファージによる貪食を回避しつつ、HeLa細胞への取り込みを促進する結果が得られました。

3. 未来の展望

今回の研究成果は、ナノ材料の医療応用において新たな戦略を提供するものであり、創薬や治療分野における革新的なバイオナノテクノロジーの基盤となることが期待されています。研究チームは、今後も様々な種類の細胞膜を利用することで、より多様な機能を持つナノ材料の開発を進めていく計画です。これにより、ドラッグデリバリーシステムやセラノスティクスへの応用が一層進化すると見込まれています。

4. 研究の支援と貢献

本研究は、日本学術振興会の科学研究費補助金を受けて行われました。異なる分野の研究者たちが連携し、新たな技術を生み出すことで、医学や工学の幅広い応用が期待されています。研究者たちは、自由度の高い材料設計を進め、個別化された医療の実現を目指しています。

このように、京都大学の研究グループによる生体膜コーティング技術の開発は、今後の医療技術に大きな影響を与えることでしょう。新材料の組み合わせにより、多彩なバイオ技術が生み出されることを期待しています。

会社情報

- 会社名

- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

- 住所

- 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目6番8号大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目6番8号

- 電話番号

- 072-641-9832

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。