1型糖尿病の遺伝子研究、インスリン枯渇の個人差を解明

1型糖尿病の新たな視点

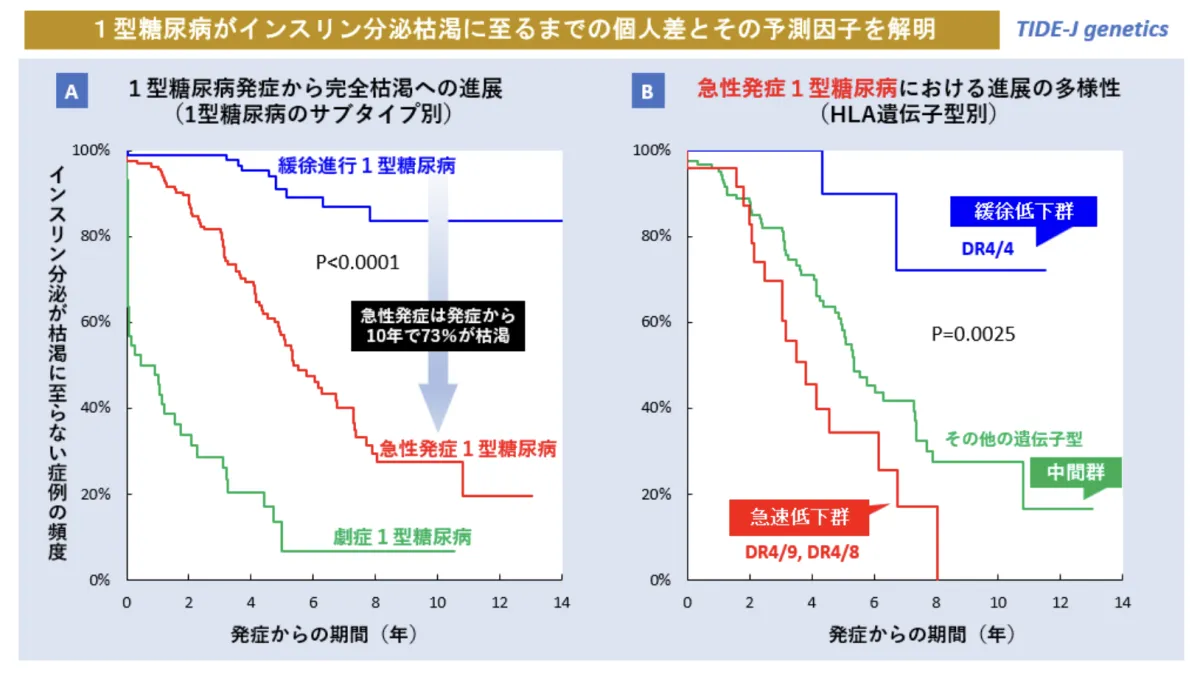

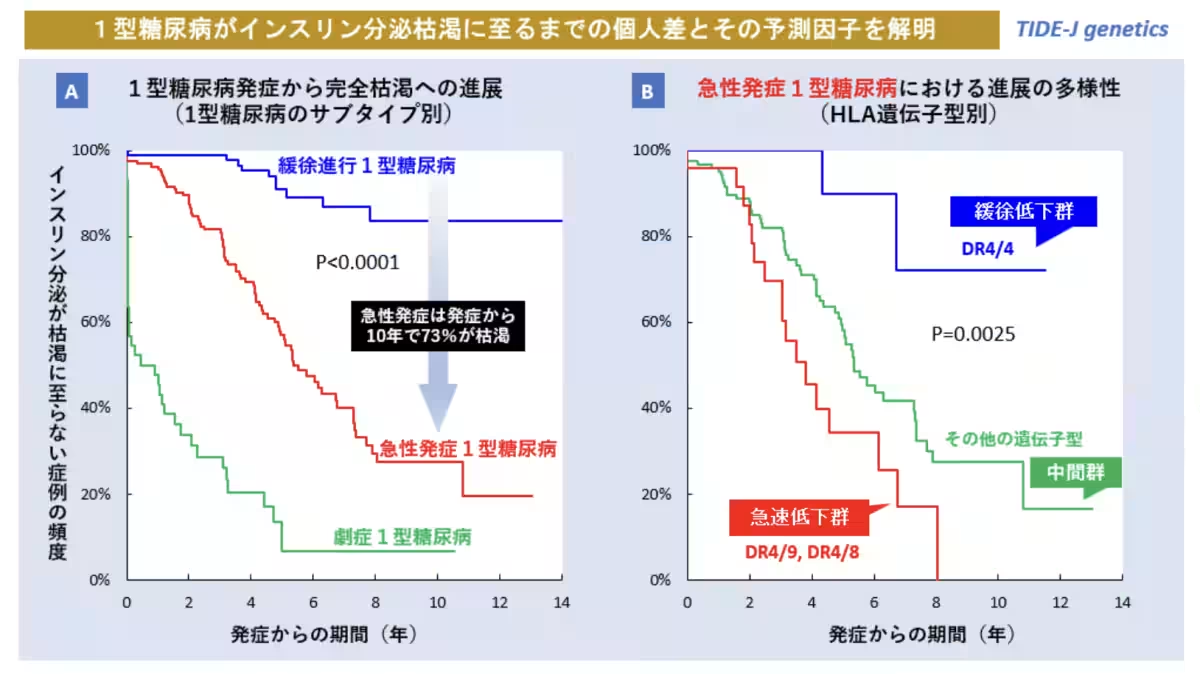

近畿大学医学部は、1型糖尿病患者に関する重要な研究成果を発表しました。この研究では、発症後のインスリン枯渇に関わる遺伝子の関連性と、個々の患者間でのインスリン枯渇速度の差異が明らかにされ、糖尿病治療の新たな道が開かれています。具体的には、14年間にわたる経年調査の結果、インスリンが完全に枯渇するまでの期間は一様ではなく、個別に異なることが確かめられました。

研究の背景と目的

糖尿病は大きく分けると1型、2型、妊娠糖尿病などに分類されますが、このうち1型糖尿病は膵臓のβ細胞が免疫反応によって破壊されることから発症します。そのため、インスリン補充が死活的に必要となりますが、発症から完全にインスリンが枯渇するまでの期間には大きな個人差があります。このため、患者の病態に応じた適切な治療アプローチが求められています。

研究の成果

最近の研究では、急性発症、緩徐進行、劇症という3つのサブタイプ別にインスリン枯渇までの経過が追跡されました。その結果、急性発症の患者のうち約7割が発症から10年以内にインスリンが完全に枯渇することが分かりました。驚くべきことに、同じサブタイプでも、個々の患者によってその枯渇に至るまでの速度には大きな違いがあることが確認されました。

さらに、インスリン枯渇の速度に影響を与える遺伝子因子が特定され、特にHLA遺伝子型が重要であることも明らかになりました。これは、同じ病気でも患者間の経過が異なる理由を探る上で重要な発見です。特定のHLA遺伝子型を持つ患者は、インスリンの枯渇がより速いことが知られており、これを基に早期介入が可能になると期待されています。

今後の展望

この研究により、1型糖尿病患者の治療方針においてサブタイプ別の予測が可能になり、より効果的な治療法の開発につながることが期待されています。遺伝的要因を考慮し、患者個々の状態に応じた治療戦略を立案することが急務です。

まとめ

近畿大学と共同研究機関によるこの研究は、実際の臨床現場における糖尿病治療に革新をもたらす可能性を秘めています。すべての1型糖尿病患者が同じ進行を示すわけではなく、個々の遺伝的背景に基づいたパーソナライズド医療の重要性が今後ますます強調されるでしょう。研究成果は国際的な学術誌「Diabetes Care」に掲載され、世界的にも注目されています。日本独自のアプローチが、1型糖尿病の新たな治療法確立に寄与する日が来ることを期待しています。

会社情報

- 会社名

- 学校法人近畿大学

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。