ヤングケアラー支援法改正を受けた座談会の重要性と未来

ヤングケアラー支援法改正を受けた座談会の重要性と未来

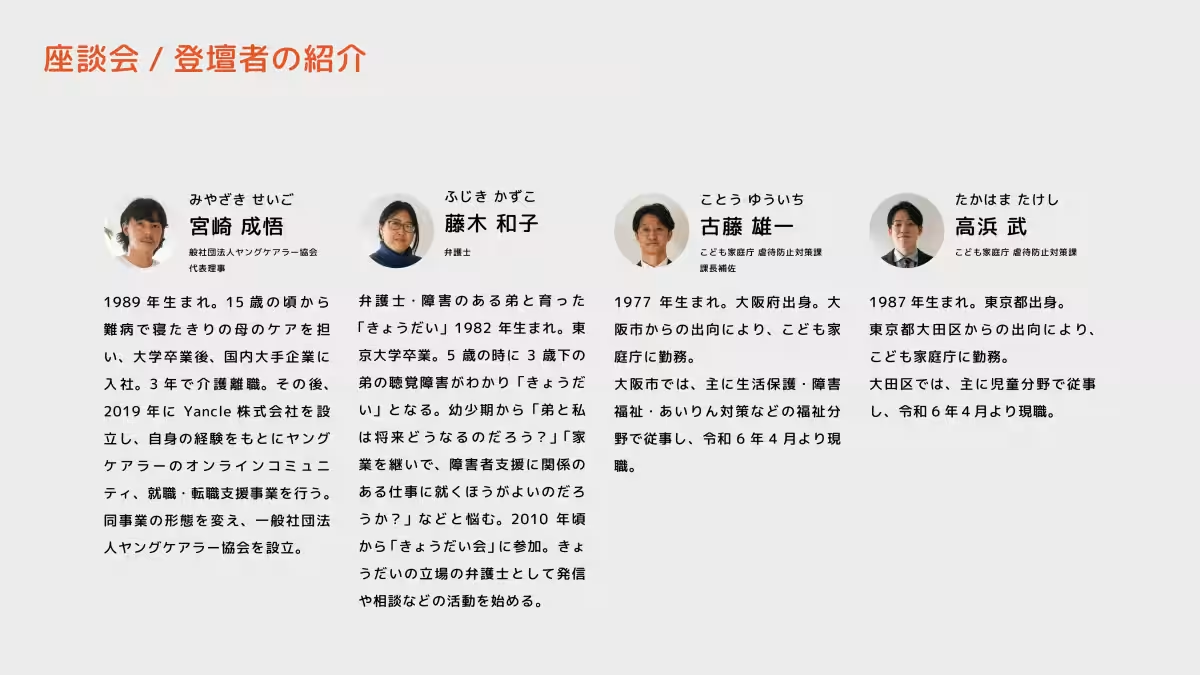

子ども家庭庁と一般社団法人ヤングケアラー協会が合同で開催した座談会は、2024年6月実施予定の「子ども・若者育成支援推進法」の法改正についての意義を深めるものとなりました。この法改正では、ヤングケアラーが社会的に重要な存在として法律に位置付けられることとなり、参加した専門家たちはその意義や課題を議論しました。

ヤングケアラーとその実情

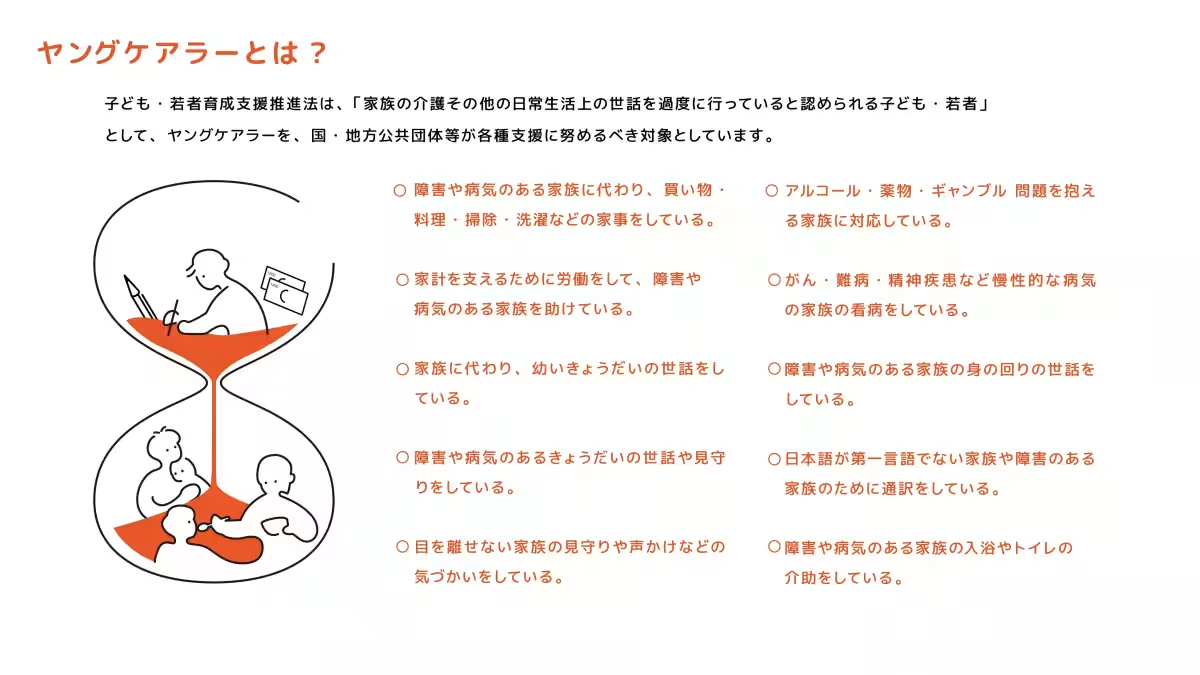

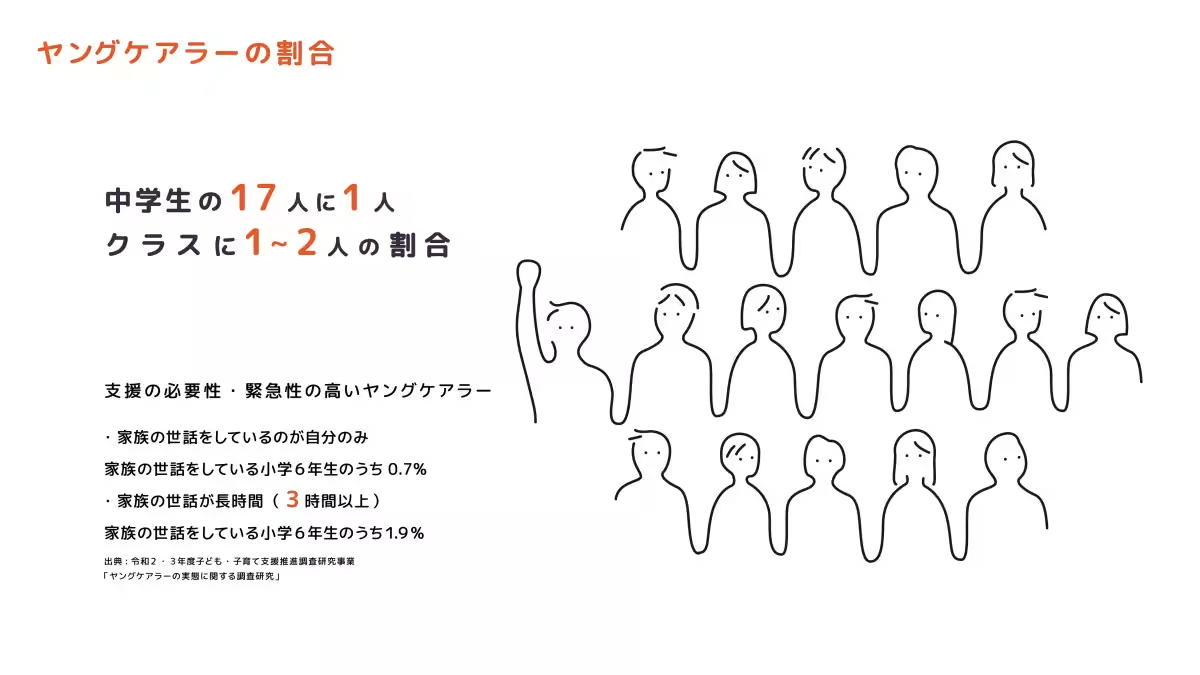

ヤングケアラーとは、家族の介護や世話を担う子どもや若者のことを指します。彼らは親やきょうだいの介護、家事などを日常的に行っており、その結果学業や友人関係に悪影響を及ぼすことがあります。しかし、社会における認知度はまだ低く、支援が行き届かない現実があります。最近では、自治体や学校でも支援体制が強化され、相談窓口の設置や負担軽減策が進められていますが、まだまだ道半ばです。

法改正の背景と意義

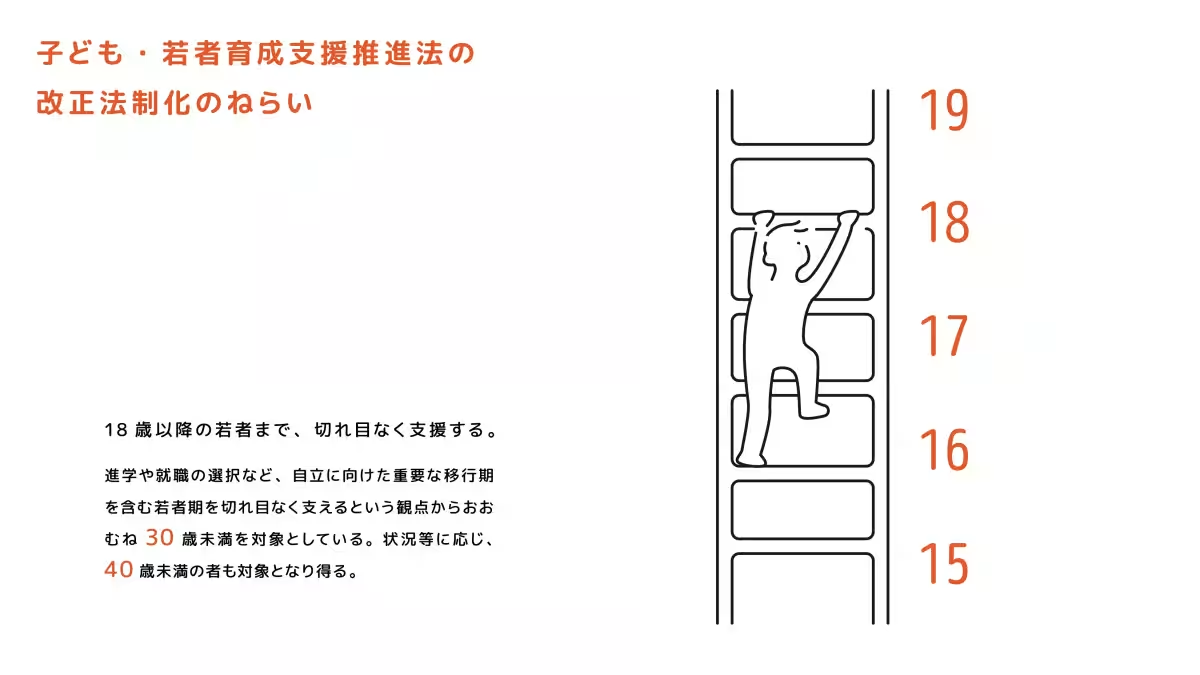

座談会では、ヤングケアラーを支える法律がどのように変わったかについて、特に注目されました。改正された「子ども・若者育成支援推進法」には、ヤングケアラーが国や地方公共団体の支援を受けられるように位置付けられたことが大きなポイントです。法律の立法者たちは、少子化や子どもを社会の中心と考える流れの中で、強力な支援が必要だと認識し、法律に反映させました。

法律改正により、ヤングケアラーの存在が広く認識されるようになり、周囲の理解も促進されることが期待されています。しかし、法改正が実際に支援に結びつくかどうかは、制度を活用する私たち一人ひとりの意識と行動に依存しています。

課題と今後の展望

ヤングケアラー支援には課題も多いです。例えば、法改正は努力義務とされていることから、実際にどのように支援が行われるかには地域ごとに差があります。また、実態調査の実施率が約20%にとどまっている現状に対して、早急な対応が求められています。特に、SOSを発信しやすい環境づくりが急務です。

ヤングケアラーは、特定の国や地域に限らず、誰にでも起こりうる問題です。核家族化が進む現代において、支える人が減る中で、負担を抱える子どもたちが増えています。この問題はもはや個人の責任ではなく、社会全体で情報を共有し、協力していく必要があります。

結び

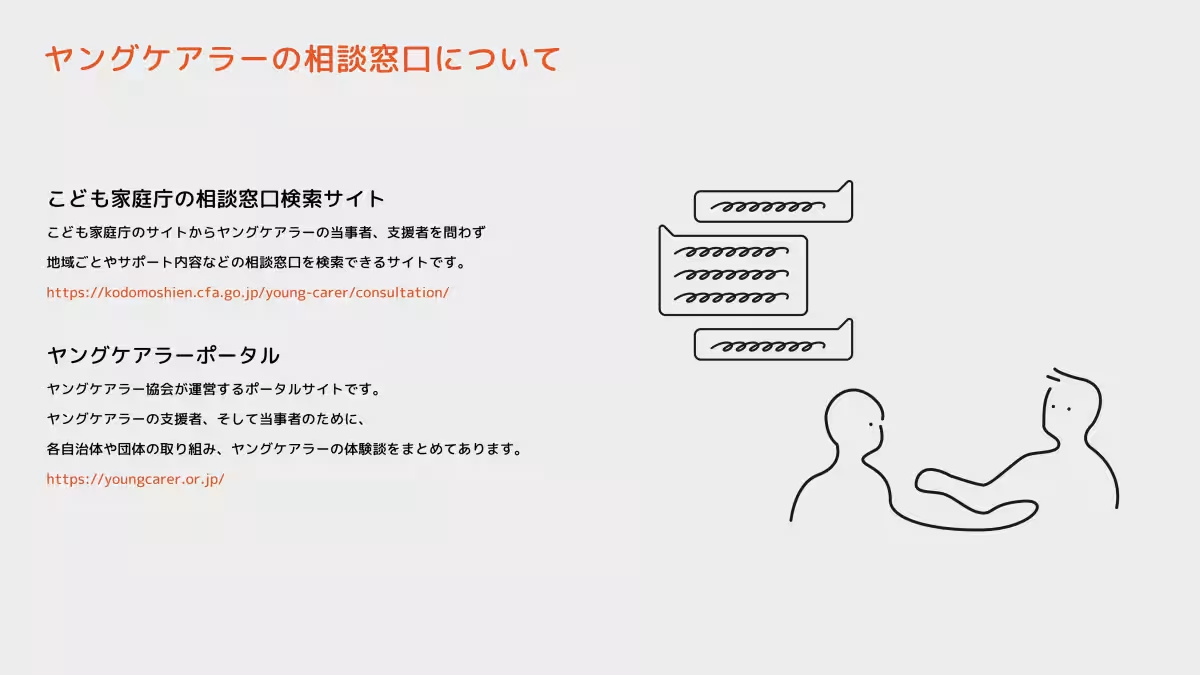

座談会を通じて、今後のヤングケアラー支援がどのように進展し、社会全体に認識されるのかが見えてきました。法改正はスタートラインに過ぎず、実際に支援が行われるかどうかは、私たち一人ひとりの行動にかかっています。一人でも多くのヤングケアラーが支えを受けられるよう、私たち大人が努力していくことが求められています。座談会の内容は、次世代の困難を抱える子どもたちの支援のための重要な一歩であると感じました。詳しい座談会レポートはこちらからダウンロードできます。

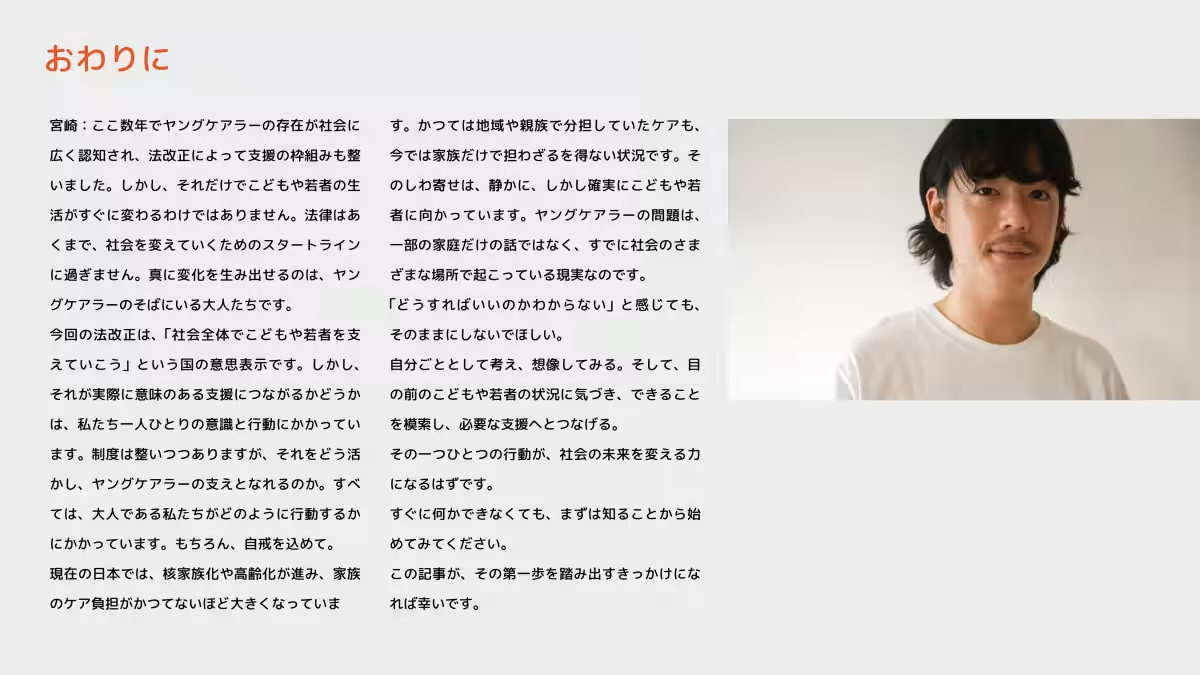

編集・取材 : 對馬杏衣

撮影:加藤雄太

デザイン:武居泰平

企画制作:株式会社bona

会社情報

- 会社名

- 一般社団法人ヤングケアラー協会

- 住所

- 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2F

- 電話番号

トピックス(子育て・子供服・習い事・レシピ・キッズ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。