メタノール燃料電池の革命!白金超え合金の新触媒開発

メタノール燃料電池の未来を変える触媒技術

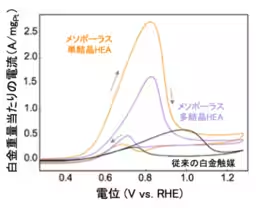

名古屋大学と早稲田大学、物質・材料研究機構の研究者たちが、白金を超える性能を持つ次世代触媒の開発に成功しました。この新たな触媒は、メタノール燃料電池の分解効率を従来の2.9倍に引き上げるだけでなく、優れた耐久性も兼ね備えています。

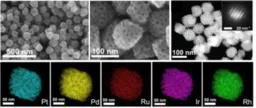

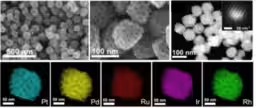

新たな合金の特徴

研究グループは、白金や他の金属を組み合わせた高エントロピー合金をメソポーラス構造で合成しました。これにより、ナノレベルでの多孔質構造を持つ単結晶が完成しました。この手法は、極めて困難だった複数金属の単結晶化を可能にし、非常に高い活性を持つ触媒を作成することを実現しました。実験の結果、この触媒は約2500回の充放電サイクル後も93%の性能を保持し、白金触媒と比較しても4.5倍の効率を示しました。

環境負荷の低減と実用化の期待

この新しい触媒技術は、クリーンエネルギーの普及に大いに寄与するとみられています。特にメタノール燃料電池は、電気自動車やポータブル発電機などに応用が可能で、環境負荷の低減にもつながると期待されています。また、研究チームは今後より安価な素材を使った触媒の開発を目指し、さらなる実用化を進めていく意向です。

研究背景とその意義

本研究は、JST-ERATOの「山内物質空間テクトニクスプロジェクト」の成果の一環です。研究は名古屋大学の山内悠輔教授を中心に進められ、触媒技術の高度化を図るものでした。本成果は、基礎科学から実用技術まで幅広く応用可能であり、未来の持続可能な社会に貢献することが期待されています。

他への応用可能性

今回の研究成果は、メタノール燃料電池だけでなく、さまざまな電気化学デバイスにも応用が期待されます。高エントロピー合金の合成手法は、他の金属系材料にも利用できるため、センサーや電子材料、環境浄化材料など、さらに多くの分野での応用の可能性が広がっています。

今後の展望

ある意味で、これが触媒技術の新たなスタンダードになるかもしれません。今後は、より経済的な金属を用いた触媒開発にも取り組んでいく計画です。研究チームは、将来的には、水素生成や二酸化炭素還元といった新しい応用分野にも焦点を当て、さらなるブレークスルーを実現したいと考えています。持続可能な社会へ向けて、この研究は確かな一歩となるでしょう。

この成果は、アメリカ化学会が発行する『Journal of the American Chemical Society』に2025年5月27日に発表される予定です。

会社情報

- 会社名

- 早稲田大学

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。