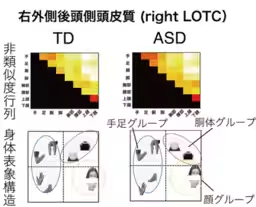

新たな視点から見る自閉スペクトラム症者の身体認知

自閉スペクトラム症(ASD)と身体部位の脳内認識構造の類似性

最近、早稲田大学を中心とした研究グループが成人の自閉スペクトラム症(ASD)者が他者の身体をどのように認識しているかを解明するための研究を発表しました。この研究は、ASD者が身体部位や顔の認識に困難を抱えることに関連した視覚処理の理解を深めることを目的としています。

研究の観点

自閉スペクトラム症者は、他者の感情や意図を読み取る際にしばしばチャレンジを経験します。これまでも多くの研究が、ASD者の視覚情報処理能力が定型発達者に比べて劣る可能性を指摘していますが、この新たな研究ではASD者と定型発達者の脳内の視覚認識の仕組みが類似していることを明らかにしました。

研究方法

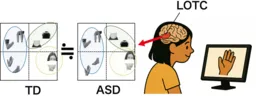

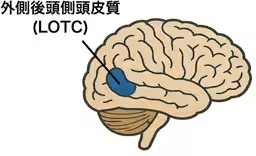

研究者たちはfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて、成人のASD者と定型発達者の脳内活動を比較しました。特に注目したのは、外側後頭側頭皮質(LOTC)という脳領域で、ここは視覚的な認識に関連する重要な部分です。両群の参加者に身体の各部位(顔や手足、胴体など)を示し、彼らがどのようにそれを認識するかを分析しました。

この過程で採用した表象類似度分析(RSA)は、脳が異なる刺激にどのように反応しているのかを理解するための手法であり、各部位に対する脳の反応パターンを可視化しました。その結果、ASD者も定型発達者もそれぞれの身体部位を「顔」「手足」「胴体」といった3つの意味的なグループに分類していることが明らかになりました。

研究結果とその意義

この研究の結果は、ASD者が身体部位を認識する過程は定型発達者と大きな違いがないことを示しています。つまり、ASD者が他者とコミュニケーションを取る際に感じる困難は、視覚における初期の処理に起因するのではなく、むしろ情報の解釈や理解といった高度な認知の過程に関連している可能性があります。

さらに、研究者たちは、ASD者のコミュニケーションの難しさが必ずしも視覚的な違いから来ているとは限らないことを示唆しています。健康な対人関係や感情の理解に必要な脳の機能がASD者において異なる可能性があることが分かりました。

今後の展望

この研究は、ASD者の支援方法に新たな観点を提供するものであり、今後の研究は幼児や青少年を対象にした大規模な調査を含むべきです。年齢による身体部位の見え方や社会的困難の変化を追跡することで、ASD者の視覚認知と社会的な課題に対する理解がさらに深まるでしょう。

研究の背景

さらに、この研究は「Imaging Neuroscience」雑誌で2025年に発表される予定です。ASD者に対する適切な理解と支援は、包括的な社会作りに寄与する重要な要素となるでしょう。この研究が新たな知見を提供し、ASDの理解をより一層深めることを期待しています。

- ---

この研究が明らかにした脳内の表象構造が、ASD者の特徴や課題を理解するための鍵となることを願っています。今後の進展に期待が寄せられます。

会社情報

- 会社名

- 早稲田大学

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。